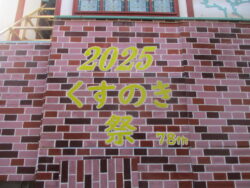

今年の門のモチーフは、愛知県の明治村にある「聖ヨハネ教会」。もともとは1907年に日本聖公会が京都河原町に建てた教会で、傷みが激しくなっていたが、1963年に解体し、翌年明治村に移築したもの。

昨年が和風だたので、今年は洋風にしたいという声が多かったそうだ。以下今年の製作過程を紹介したい。

- 7/23 夏休みに入って5日目。すでに骨組みが2階部分まで。

- 7/30

- くすのきの枝がすぐ上にある。どうなるのか。

- 8/6 前面の棟に外壁が貼られた

- くすのきの枝はすぐ上にあるままだ。

- 高所での作業が多いので、少なくともヘルメットは着用

- 8/20 左右の棟の姿が見えてきた。

- 8/28 正面の教会本体の2回外装もできてきた。

- これはどこに付けるのかな

- くすのき祭開幕3日前。正面はだいぶ様子がわかってきた。

- しかしまだ付ける具材がこんなにある!

- くすのきの枝の間に屋根がはまっている!

- 9/4と9/5の雨は痛かった。それでも夕方には雨があがった。

- 開幕当日の朝8時。最後の仕上げ。

- 周囲を片付けて開幕準備

- 開幕30分前だが、わずかの隙間が気になるようで、、、

- 門の中の通路。室内装飾もぬかりない。さりげなく最近の歴代門を紹介。

- この空いた部分をふさげばできあがりだ!

- 最後の壁をふさいだ

- 目立たないが、脇面にクレジット

- 完成!

くすのき祭が終わって、門班班長 高橋聡太朗君(2年生)に話を聞いた。

ー 終わって今の気持ちは

やりきった感じ。とにかく出来上がってうれしい。

ー 今年のこだわり、ポイントは?

前面の2つの大きな塔。可能な限り高くしたいと思っていた。ただくすのきの枝とぶつかる部分がでてきたので、枝にぶつかる部分はずらせるよう、一部設計を変更した。

レンガの部分の作り方についてはいろいろ方法はあったが、以前行われていた、発泡スチロールのボードをはんだごてで溝の部分を溶かすというやり方。

くすのきの枝を無理に束ねたり、ましや切ることはしないで、枝をよけたり、屋根の見えないところは板をはらないで枝をそのままにした。結果、くすのきの中に門が入る形となり、「くすのきと共生」した門になった。夏休み中もくすのきの下での作業は暑さをしのげて、くすのきの威力をまざまざと感じた。

内部通路の壁面に最近の歴代門のミニチュアを貼った。これは3年生。例年3年生が、ステンドグラスなどの内部装飾を作ってくれる。昨年は門の前の稲荷像。

ー 気を付けたこと

安全面については先生からもきつく言われていて、ヘルメット着用など、うるさく言った。事故が起きるとできなくなってしまうので。

ー 実施後

先輩からほめてもらえた。聖公会教会の関係者が来てくれたのもうれしかった。